岡山/倉敷で住宅の設計・監理をしている-建築家 宇川民夫が主宰する-建築設計事務所の宇川建築計画事務所の「住宅のリフォーム」専門のホームページです。古い建物、特に1981年(昭和56年) 以前に建てた住宅は地震が来ると倒壊の危険性があります。住宅をリフォームするときは耐震性能にもこだわり、耐震補強の経験のある建築士や建築家に設計監理を依頼しましょう。

住宅の耐震について NEW

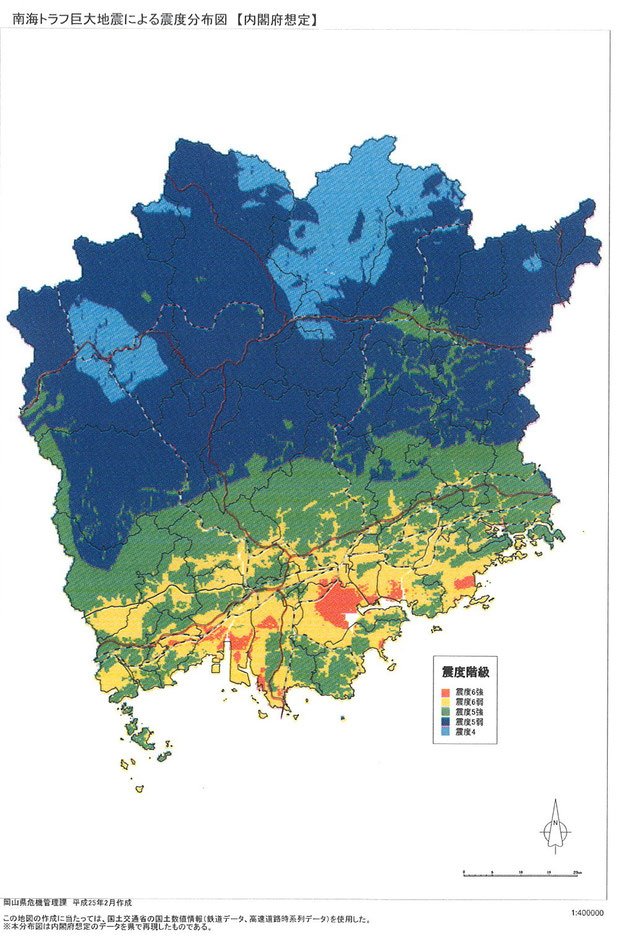

岡山県のホームページでは、南海トラフの地震(東南海・南海地震)の影響度が大きいため、南海地震の発生確率は、10年以内が10%程度、30年以内が50%、50年以内で80%から90%と発表されています。

その際、岡山市では最大震度は6強、県南部は6弱を想定されています。

昭和56年(1980年)以前に建てられた住宅は、建築基準法の耐震基準が低く、これらの時期に建てられた住宅は大きな地震が来ると、木造住宅の約9割は倒壊する可能性があると言われています。

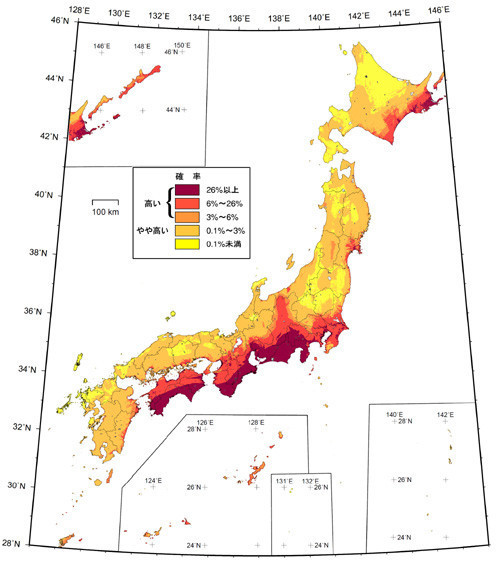

政府の地震調査委員会は26年12月19日午後、今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに見舞われる確率を示した今年の全国地震動予測地図を公表した。

公表された日本地図の色が濃いところほど、震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が高いことを表している。発生間隔が短い地震が起こりやすい北海道から東北、関東地方と、南海トラフ沿いの太平洋側で確率が高く、都道府県庁所在地では神奈川県横浜市が78%で最も高くなっている。また、首都直下地震の震源想定がこれまでよりも浅く、地表に近くなったため、関東地方で確率が上昇している。

地震調査委員会は「確率が低いからといって安全を意味している訳ではない。確率が高い地域はできるだけ早く防災・減災対策を進めるべきだ」としている。この地図は地震調査委員会のホームページで見ることができます。

住宅の耐震性へのこだわり

私たちの事務所では、新築住宅では「木造構造計算ソフト」を使用して構造計算を行い「住宅の耐震性」「住宅の耐久性」にこだわって「耐震等級2」「耐震等級3」の地震に強い住宅を設計しています。

木造住宅をリフォームする場合は、「岡山県木造住宅耐震診断マニュアル」を用いて、お住まいの住宅の耐震診断を行い、施工箇所は可能な限り 適切な耐震補強をおすすめしています。

気象庁によると岡山県では今後30年以内に南海トラフの地震(東南海・南海地震)により、震度6強の揺れに見舞われる確率が8.7%と予想されています。

地震に強い家を建てるには、単に構造体が強いだけではなく、耐力壁の位置や壁量などのバランスがとれた構造を設計する必要があります。

私たちの事務所では「耐震等級2」以上を基準とし「耐震等級3」をめざして住宅を設計しています。

「耐震等級3」とは我が国の耐震等級における最高等級であり、阪神・淡路大震災の1.5倍の地震に対しても倒壊しないレベルの建物です。

それは、災害時の救済拠点となる「消防署や警察署」等に求められる耐震レベルでもあります。

私たちの事務所では、目に見えない「住まいの安全性」についてこだわって家を設計するために木造構造計算ソフトを使用しています。

柱と梁のサイズを一本ずつ計算により決定し、耐力壁の位置や壁量のバランスも配慮することで地震に対する安全性を確認するようにしています。

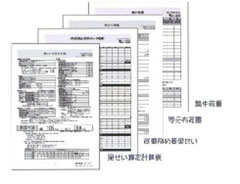

■木造構造計算ソフトについて■

住宅の耐震性をリアルに表現した3次元のCG振動アニメーションにより、

地震の被害想定を一目瞭然に確認できます。

梁一本ごとの詳細な計算書を作成できます。

住宅一棟分の計算書を全て印刷すると約800枚

程度になります。

当事務所で使用している木造構造計算ソフトは

財団法人日本住宅・木材技術センターによる

「木造建築物電算プログラム認定」を取得され

ています。

木造住宅の耐震診断各種講習会受講と登録

木造住宅及び一般建築物の耐震診断と補強についての講習会を受講し、岡山県木造住宅耐震診断員等に認定されています。

2012年改訂木造住宅の耐震診断と補強方法講習会受講 平成24年12月19日

岡山・倉敷を中心に住宅のリフォームの設計・監理に関する相談は

住まいの設計が得意な建築家 (有)宇川建築計画事務所へ

お気軽にお問い合わせ下さい。

(有)宇川建築計画事務所 〒700-0942 岡山市南区豊成3-17-24![]()